LE PHARE D'AILLY

En fait il faudrait dire les phares d'Ailly. Il a été construit 3 phares pour être plus précis. Le premier a été édifié en 1775. Voici chronologiquement la vie des phares de la pointe de l'Ailly. |

C'est en 1773 que la décision de construire un phare a été votée. " Par un arrêté du Conseil d'Etat, la Chambre de Commerce fit construire un phare. Il protégeait les abords du port de Dieppe. Un terrain d'assiette, situé sur les paroisses de Sainte-Marguerite et de Quévremont, est concédé par le Roi. Le marché est confié, après adjudication, à l'entrepreneur Desgranges, de Dieppe. La construction est payée en particulier par la caisse de l’Octroi des Marchands. L’exploitation fut financée par une taxe modique sur les navires fréquentant les ports.

En Juillet 1775 des travaux de construction du phare d'Ailly (appelé phare Vauban ou Pompadour) sont terminés. Il a coûté 92 000 livres. Le 1er novembre de la même année le phare est mis en service. Il fonctionne d'abord à l'huile puis au charbon de terre.

Un avis aux navigateurs donne les précisions suivantes sur le Phare de l'Ailly :

« Le Phare .sur le Cap l'Ailly est placé à 80 toises (156 mètres) du bord de la falaise, en face du Rocher nommé La Galère : ce dernier est le plus considérable de ceux désignés sur la Carte sous la dénomination de Rochers de l’Ailly. C'est sur le haut de la falaise, en face des Rochers, qu'est construite la tour

qui peut être aperçue d'une barque étant à l'entrée des deux jetées du Port de Dieppe. La hauteur totale du phare, à compter du niveau du terrain, est de 54 pieds (18 mètres), et la lanterne 15 pieds (5 mètres) »

En septembre 1776, pour remédier à l'exorbitante consommation de charbon d'Ecosse (600 kg par nuit ), on décide de modifier d'abord la forme du réchaud. Puis, d'installer un vitrage autour dudit réchaud. Enfin, de percer une ouverture dans la plate-forme supérieure du phare, par où l'on pourrait hisser le charbon au moyen d'un treuil, car le transport à dos d'homme par l’étroit escalier de 96 marches du phare était une tâche harassante. On construirait également une maison pour les gardiens. La pose de la lanterne eut lieu en octobre 1777. La consommation de charbon est abaissée, mais la puissance lumineuse également. Fin novembre 1780 le réchaud est remplacé par des réverbères. L'économie est notable et le service moins pénible. En 1820 les miroirs sphériques sont remplacés par des réflecteurs paraboliques d’un rendement meilleur. Le physicien français Augustin Fresnel propose en 1822 le remplacement des réflecteurs par des lentilles fabriquées par un opticien nommé Soleil ! En septembre 1852 on installe un feu tournant avec les lentilles. Il donne des éclats de minute en minute. Une lampe à cinq mèches placée au foyer du système constitue la source lumineuse.

L’almanach de I’arrondissement de Dieppe de 1854 nous donne ces renseignements :

PHARE D'AILLY : Appareil lenticulaire de premier ordre à feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute en minute.

SITUATION: Sur le Cap de l’Ailly 49° 55' 07" de latitude Nord 1° 22' 40" de longitude Ouest.

ELEVATION: 20 mètres au-dessus du sol, 93 mètres au-dessus de la mer.

PORTEE : 30 milles (environ 50 km)

Le phare d'Ailly figure au programme de 1882, prévoyant l'éclairage par la lumière électrique. Des bâtiments sont construits en 1884 pour abriter les dynamos, et les machines sont mêmes livrées. Mais, on en reste là. Le programme est trop ambitieux. A cette époque, 13 phares français sur 46 sont équipés avec l'éclairage électrique et celui de l'Ailly n'est pas assez important pour être du nombre.

La construction d'une nouvelle tour est décidée en 1896, tant à cause du recul de la falaise qui menace le phare, que de l'exiguïté de la plate-forme de celui-ci qui ne permet pas de recevoir une nouvelle lanterne destinée à abriter une lampe à incandescence au gaz d'huile. Les travaux sont confiés, après adjudication, à l'entreprise Sagnardon, de Graville-Sainte-Honorine. Le début de la construction du phare eut lieu en 1897, à 90 mètres en retrait du premier, sur des pilotis battus dans l'argile et dont la tête est noyée dans un massif de béton.

C'est une tour octogonale de 30 mètres de hauteur en pierres de taille et briques rouges, sur un large soubassement de 5 mètres de hauteur en pierres de Marquise. La plate-forme porte une loge cylindrique renfermant la chambre de service au-dessus de laquelle se trouve la lanterne entourée d'une galerie circulaire ceinte d'un garde-corps. Une coupole de bronze couronne le tout. On atteint la lanterne par un escalier en colimaçon appliqué à la paroi et muni d'une rampe en bronze du plus bel effet. L'intérieur de la tour est cylindrique et pavé de faïences bleu-ciel. Le 15 septembre 1899, le nouveau phare est mis en service. L'ancien phare est désaffecté mais il n'est pas démoli.

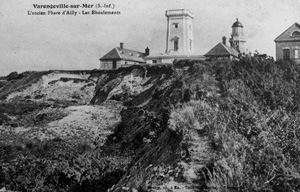

On peut appercevoir sur cette carte postale du sémaphore les deux phares

Quelques renseignements sur le deuxième phare de l'Ailly, en 1900:

|

SITUATION: Sur le Cap de l'Ailly 49° 55' 05" de latitude Nord 0° 57' 35" de longitude Est. ELEVATION (Phare) : 28 mètres au-dessus du sol 101 mètres au-dessus des plus hautes mers. ELEVATION (Foyer) : 25 mètres au-dessus du sol 98 mètres au-dessus des plus hautes mers. COMBUSTIBLE: Gaz d'huile (l). FEU : Lampe à incandescence au gaz d'huile alimentée par une petite usine construite sur place. 3 éclats blancs groupés toutes les 20 secondes PUISSANCE : 60 000 Becs Carcel (2). PORTEE : 36 milles (environ 60 km), par temps moyen 12 milles (environ 20 km), par temps brumeux. (1) Le phare sera par la suite, et ce jusqu'en 1932, équipé au gaz de pétrole. |

Le phare est électrifié en 1932. Le recul de la falaise justifie, la construction d'un troisième phare. Le remplacement du phare de 1899 est envisagé dès 1938 et un terrain est acquis, à l'Ouest du phare précédent.

Pendant l'occupation allemande (1939 –1944), il est, bien-entendu, éteint. On ne se sert qu'une seule fois des installations, lors du passage de deux croiseurs-cuirassés qui, de Brest, regagnent la Mer du Nord. Après le débarquement anglo-canadien du 19 août 1942 sur les côtes de la région dieppoise, l'optique du phare est mis à l'abri derrière des sacs de sable destinés à la protéger des bombardements. Puis, les ingénieurs obtiennent des Allemands l'autorisation de déménager le dispositif du phare qui est démonté et, réparti dans un certain nombre de caisses, entreposé à Longueville-sur Scie. Le mercure, plus de 800 kilos, qui est resté dans la cuve, est transvasé clandestinement par l'ingénieur et le radioélectricien dans vingt-deux bouteilles fabriquées spécialement et qui, pleines, pèsent chacune 40 kilos, que l'on cache dans un garage dieppois. Le 30 août 1944, avant leur départ, les Allemands font sauter le phare et ses installations annexes : une sirène à vapeur installée en 1884 dans un bâtiment situé au bord de la falaise, un sémaphore et un radiophare.

Après la libération, la tour de 1775 est restée debout et, malgré la destruction de sa plate-forme supérieure, elle est apte à recevoir un feu provisoire. Il n'est pas question d'y remonter l'optique du phare précédent. D'ailleurs, on n'a pas de lanterne. On installe alors à sa plate- forme inférieure une lanterne de petite dimension qui est destinée au port de Curaçao et dont l'expédition est différée.

Le phare est remis en service le 31 décembre 1944. L'allumage du feu provisoire est complété par un nouveau radiophare et une sirène de brume.

Le début des travaux du troisième phare débute en 1951 par le battage de 52 pieux de 8 mètres en béton dont la tête est noyée dans un radier de 1m 60 d'épaisseur destiné à recevoir le phare dont l'ensemble, tour en maçonnerie et lanterne, représente le poids respectable de 1000 tonnes. Le phare est construit par l'entreprise André Robert, du Havre, à partir des plans de MM. Herr et Dumesnil, architectes, et sous la surveillance de M. Desbazeilles, ingénieur en chef de l'arrondissement de Dieppe et de M. Lamarre, ingénieur. A partir de mai, on construit d'abord la tour, de section carrée à l'extérieur, en pierres de Mignac, revêtue, à l'intérieur, d'un parement de béton de porphyre rouge bouchardé. Le porche de la tour est exécuté en granit. L'ensemble est très sobre, mais de lignes très pures. La construction d'un bâtiment pour abriter la machinerie, prévue sur les plans initiaux, est différée tant que l'ancien bâtiment peut continuer à être utilisé.

Le phare de 1775 reste en service jusqu'au 22 avril 1958, date à laquelle le phare actuel est mis en service. Cette vieille tour ne devait pas survivre longtemps. Déjà ébranlée par le dynamitage de 1944, elle ne peut résister aux glissements du sol et, de 1960 à 1968, s'effondre petit à petit dans le vide. Il subsiste actuellement un des bâtiments techniques de l'époque.

En 1964 il devient impossible de reculer davantage et l'avant-projet de construction d'une salle des machines attenante au phare est approuvé par décision ministérielle du 12 juin. les travaux dureront de janvier 1966 à décembre 1967.

Les caractéristiques du phare en 1990 sont les suivantes:

| Tour carrée en pierre avec bâtiment attenant de 200 m². Lanterne peinte en noir. SITUATION : Sur le Cap de I’Ailly 49° 55' 00" de latitude Nord 0° 57' 05" de longitude Est. ELEVATION (tour) : 16 mètres au-dessus du sol, 91 mètres au-dessus de la mer. ELEVATION (foyer) : 19 m 53 au-dessus du sol, 94 m 58 au-dessus de la mer. FEU: 3 éclats blancs en 8" 2, puis 11'' 8 d'obscurité. Eclairage de 20 heures à 7 heures du matin. DISTANCE FOCALE: 0,70 mètre. PUISSANCE : Lampe de 1 000 W - 24 V grossie mille fois par des lantilles. PORTEE : 80 kilomètres. |

||